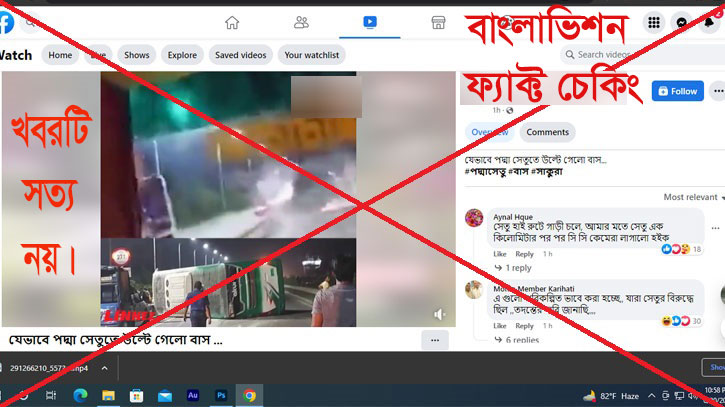

পদ্মা সেতু নিয়ে ভিডিও গুজব!

ফেসবুকে হঠাৎ একটি ভিডিও চোখে পড়লো ‘যেভাবে পদ্মা সেতুতে উল্টে গেলো বাস ...’ শিরোনামে। ভিডিওটি বৃহস্পতিবার (৩০ জুন) রাত ৯টায় ছাড়া হয় একটি ফেসবুক পেজে। রাত ১০টায় ভিডিওটি ৭০ হাজারের ওপর ভিউ হয়েছে। ৪ হাজার ৬শ রিঅ্যাকশন এবং ৩৬৮টি কমেন্ট পড়ে গেছে। শুক্রবার (১ জুলাই) দুপুর ১২টায় ভিডিওটিতে ৩ লাখ ৭৪ হাজার ভিউ এবং ৮ হাজার ৬শ রিঅ্যাকশন লক্ষ্য করা যায়।

ভিডিওটি ভালো করে লক্ষ্য করে বাংলাভিশন টিম দেখে যে, ভিডিওর দৃশ্য পদ্মা সেতুর ওপর ধারণ করা নয়। অর্থাৎ ভিডিওটি সঠিক হলেও খবরটি বা শিরোনামটি সঠিক নয়। এমন শিরোনাম বিভ্রান্তিকর বা গুজব।

বলাবাহুল্য, বর্তমানে পদ্মা সেতু সংবাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি নিয়ে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড, নানা ধরনের খবর প্রচার হচ্ছে। এর ওপর দাঁড়িয়ে ভিডিওদৃশ্য ধারণ করে ভাইরাল হওয়া, এর নাট খুলে পদ্মা সেতুর ক্ষতি করার মতো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া, মূত্রত্যাগ করাসহ ইত্যাদি নানা ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পদ্মা সেতুর দিকে সারা দেশের এমনকি সারা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে যে কেউ নিজেদের কোনো নিউজ বা ভিডিও ভাইরাল করার চিন্তা থেকে বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য বা ভিডিও প্রচার করতে পারে।

সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনলাইনে ফেক বা নকল ভিডিও বা আকর্ষণ তৈরি করার মতো ভিডিও ছেড়ে দিয়ে নিজেদের পেজে বেশি ভিউ বাড়ানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নেমে পড়ে কিছু ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল।

অসত্য বা আংশিক সত্য সংবাদ পরিবেশন করা সঠিক সাংবাদিকতা নয়। এমন সংবাদ পরিবেশনকে ফেইক নিউজ বা মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ সংবাদ বলা হয়। এসব সংবাদের কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস থাকে না এবং কখনও কখনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে, যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য এগুলো ছড়ানো হয়।

এই ভুয়া সংবাদ সাধারণত অল্প পরিচিত উত্স থেকে প্রকাশিত হয় যেমন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর অনলাইন সংবাদ-মাধ্যম। তবে আশ্চর্য্য হলেও সত্যি এগুলোই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বড় আকারের দর্শক এবং পাঠক অর্জন করে।

অথচ, আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি, ফেইক বা ভুয়া অনেক কিছু অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া মাত্র তা পরীক্ষা না করেই অনেকে কেবল কপি-পেস্ট করে বা যাকে বলা যায় চুরি করে সেটি নিজেদের ওয়ালে, ওয়েবসাইটে বা পোর্টালে তুলে দিচ্ছে কেবল নিজেদের প্রচারের জন্য।

আর এই অনৈতিক কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে ওই পোর্টাল বা ওই ওয়েবসাইটটিতে হিট বা লাইক/শেয়ার বাড়ালেও একদিকে যেমন দূষিত করছে মানুষকে, সমাজকে, দেশকে, পৃথিবীকে অন্যদিকে দিন শেষে গিয়ে ওই লাইক/শেয়ার করা মানুষেরাই সাংবাদিকদের খারাপ কথা শোনাচ্ছে এবং মানুষ সাংবাদিকদের ওপর আস্থা হারাচ্ছে।

এক্ষেত্রে সঠিক সাংবাদিকতার জায়গায় ফ্যাক্ট চেকিং বা সত্য খুঁজে বের করার কাজটি খুব জরুরি। এজন্য ভাইরাল হওয়া খবর বা ভিডিও খুব সাবধানে চেক করা হয়।

ফ্যাক্ট চেকিংয়ের অনেকগুলো টুলস রয়েছে। এই টুলসগুলো মাথায় রেখে বাংলাভিশনের ফ্যাক্ট চেকিং টিম ভিডিওটি খুব সতর্কতার সঙ্গে দেখতে থাকে। ভিডিও দেখতে গিয়ে খুব বেশি দূর যাওয়া লাগেনি। হঠাৎ চোখে পড়ে রাস্তার ওপর একটি সাদা রঙের ফুটওভার ব্রিজ। সেখান থেকে সন্দেহের শুরু হয়।

বলাবাহুল্য, পদ্মা সেতুুর ওপর কোনো ফুটওভার ব্রিজ নেই। এবং আরও লক্ষ্য করে দেখা যায় যে, বাসটির গায়ে সিলেট-ঢাকা রুটের একটি গাড়ি থেকে এই ভিডিও করা হচ্ছিল।

সুতরাং যে বাসটি উল্টে গেছে তা পদ্মা সেতুর ওপর নয় বরং অন্য কোনো রাস্তায় উল্টে গেছে।

বাংলাভিশনের ফ্যাক্ট চেকিং টিম ভিডিওটির খোঁজ বা এ সংক্রান্ত কোনো সংবাদ আর কোনো সংবাদ মাধ্যমে খোঁজ করে পায়নি। অথচ পদ্মা সেতুর মতো বর্তমানের হট টপিক স্থাপনার ওপর বাস উল্টে যাওয়ার মতো এমন একটি ঘটনা যদি ঘটে থাকে তবে তা প্রায় সব সংবাদ মাধ্যমে খবরটি প্রকাশ হওয়ার কথা।

সংবাদটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য স্থানীয় সোর্সও ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাভিশন মাওয়া এবং জাজিরা প্রান্তেও খোঁজ নিয়ে পদ্মা সেতুর ওপর বাস উল্টে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনার সত্যতা পায়নি।

বিভি/এনএ

মন্তব্য করুন: