সিলেটের বন্যার ভয়াবহতা জলবায়ুর মিরাকল নয়, দায় তাহলে কার!

স্মরণকালে ভয়াবহ বন্যায় কবলে সিলেট। ভাসছে বিস্তীর্ণ জনপদ। ঘরহারা হয়েছে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ। কেন এত ভয়াবহ হলো এই বন্যা-এই প্রশ্ন এখন সবার।

জবাব খুঁজতে আমরা যাচাই করেছি সিলেট অঞ্চল ও তার উজানের বিগত ৪ দশকের বৃষ্টিপাত ও নদীগুলোর পানি প্রবাহের তথ্য-উপাত্ত। যা বলছে, এবারের বন্যা বিগত সব বন্যাকে পিছনে ফেলে অন্তত একমাস আগে চলে এসেছে। একইসঙ্গে বেড়েছে ওই অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও।

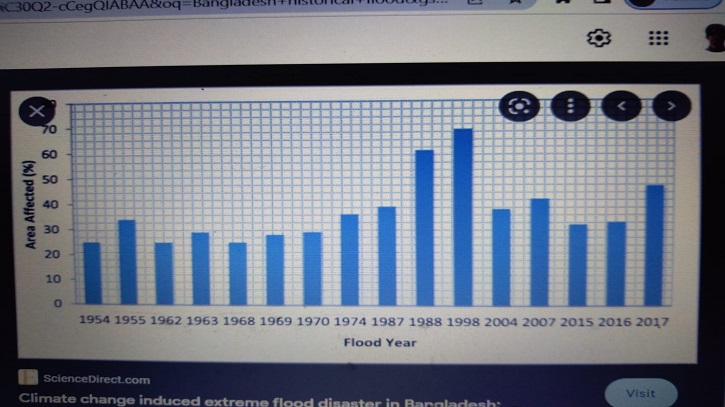

ইতিহাস বলছে, বাংলাদেশে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা ডোবানো প্রলয়ঙ্করী এই বন্যা হয়েছিল আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে। এরপর ১৯৯৮ সালের বন্যাও ডুবিয়েছে দেশের ৭০ ভাগ এলাকা। তারপর ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৭, ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে উল্লেখযোগ্য বন্যা হয়েছে সিলেট অঞ্চলে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা তথ্য কেন্দ্রের সংরক্ষিত উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এবারের মতো এত আগাম বন্যা আর কখনও আসেনি ওই অঞ্চলে। এছাড়া বিগত বন্যাগুলোতে পানি দ্রুত সরলেও এবার পানি সরতেও দেরি হচ্ছে।

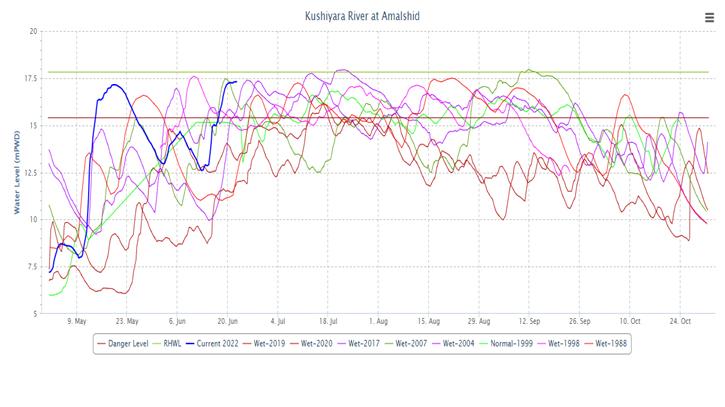

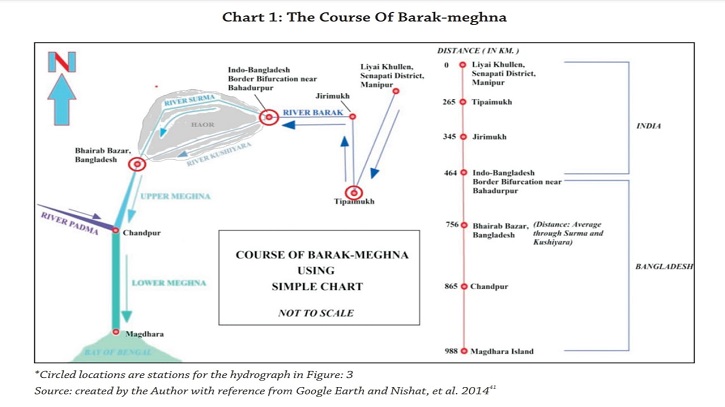

সিলেট-সুনামগঞ্জ অঞ্চলের বড় দুই নদী সুরমা ও কুশিয়ারার পানির উচ্চতার তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, কুশিয়ারা নদীর বাংলাদেশে প্রবেশমুখের অমলশীদ পয়েন্টে গত ৯ মে থেকে বাড়তে শুরু করে পানি। ২ দিনের মধ্যে তা বিপৎসীমা অতিক্রম করে। ১৫ মের মধ্যে ওই নদীর পানি অতিক্রম করে। মে মাসের বিগত সব রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ ১৬ সেন্টিমিটারে পৌঁছে যায়। যা ২০ জুন পৌঁছে ১৭.৫ সেন্টিমিটারে। সমপরিমান পানি এর আগে ১৯৮৮, ৯৮, ২০০৭ ও ২০১৭ সালেও এসেছিল। যদিও মে মাসেই এত পরিমান পানি আসার দিক থেকে এবারের বন্যাই প্রথম। যা বিগত সব বন্যার তুলনায় এক থেকে দেড় মাস আগে এসেছে।

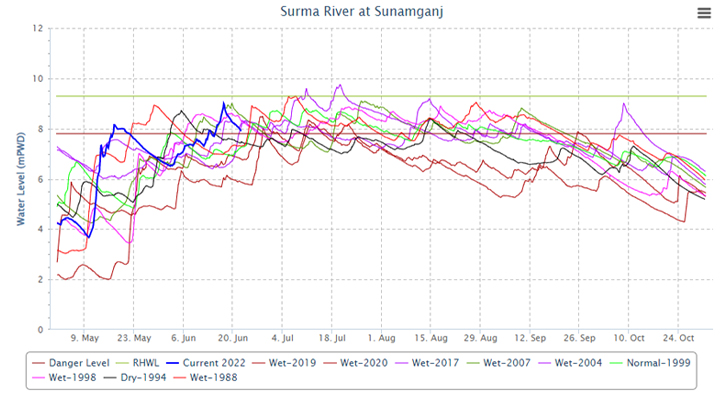

সুরমা নদীর সিলেট পয়েন্টের তথ্যও প্রায় একই। ১২ মে নাগাদ এই পয়েন্টের পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে। যা ১৫ মে নাগাদ ১১ সেন্টিমিটারে পৌঁছে। যদিও সমান উচ্চতায় পানি উঠেছে এর আগের প্রায় সব বন্যায়। তবে সেটা ছিল মধ্য জুনের পর।

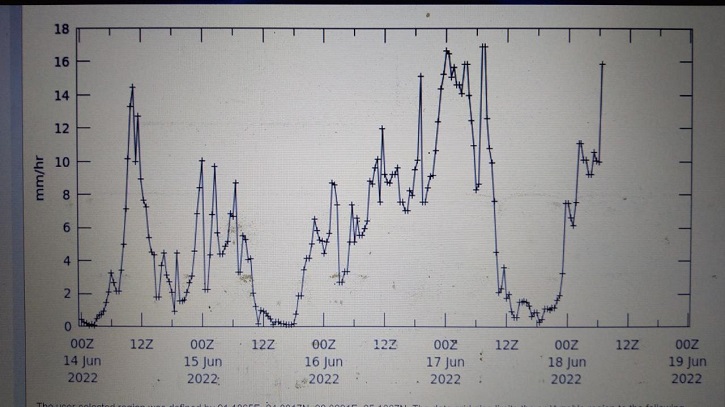

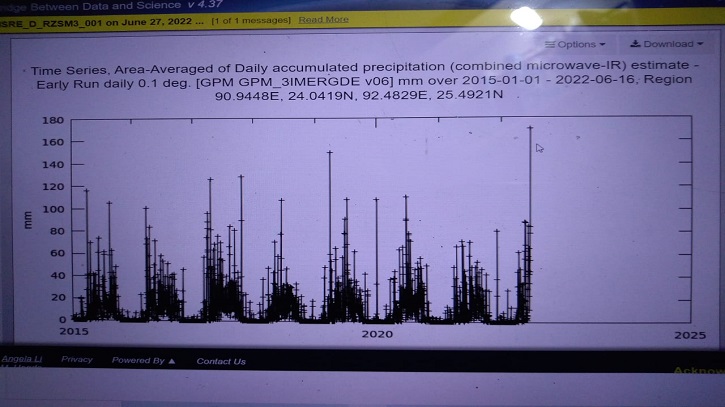

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ নাথ। তার সহযোগিতায় নাসা মাল্টিসেন্সর স্যাটেলাইট ডাটার মাধ্যমে সিলেট ও ভারতের চেরাপুঞ্জি এলাকার বৃষ্টিপাতের তথ্য যাচাই করি আমরা। এতে দেখা যায়, জুন মাসের ৯ তারিখের পর প্রায় প্রতিদিন হয়েছে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত। শুধু ১৬ জুনই চেরাপুঞ্জিতে প্রতিঘণ্টায় গড় বৃষ্টি হয়েছে ১৭ মিলিমিটার করে। ১৪ থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত সিলেট বিভাগে প্রতিদিন ঘণ্টায় গড় বৃষ্টিপাত ছিল ১০ মিলিমিটারের কাছাকাছি। এই হিসাব বলছে ওই অঞ্চলে বিগত সময়ের তুলনায় বৃষ্টিপাতের হার আরও বেড়েছে। এগিয়ে এসেছে বর্ষার সময়ও।

এদিকে বাংলাদেশের জলবায়ু তথ্য বলছে সিলেট জেলার জুন মাসের মাসিক স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের গড় ৮১৮.৪ মিলিমিটার। অথচ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর থেকে চলতি মাসের বৃষ্টিপাতের সংরক্ষিত তথ্য যোগ করে দেখা যায়, এই মাসের প্রথম ২০ দিনে সিলেটে বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে ১২৮৭ মিলিমিটার। যার মধ্যে ১৯ জুন এক দিনেই ঝরেছে ৩০৪ মিলিমিটার বৃষ্টি। তার আগের দিন ছিল ১০৯ মিলিমিটার।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের সহকারী পরিচালক আবহাওয়াবিদ সানাউল হক মণ্ডল বাংলাভিশনকে বলেন, ‘সিলেট অঞ্চলে আমাদের পর্যবেক্ষণ স্টেশনের ডাটা বলছে চলতি মাসে এখানে অতিভারী বৃষ্টি বেশি হয়েছে। গত ১৯ জুন আমরা ৩০৪ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি রেকর্ড করেছি। তার আগেরদিন ছিল ১০৯ মিলিমিটার। নিঃসন্দেহে বলা যায় এখানে বৃষ্টিপাত বেশি হয়েছে। তবে এটা মিরাকল বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ওই অঞ্চলে এমন বৃষ্টির তথ্য অনেক আছে।’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও দুর্যোগ গবেষক ড. বিশ্বজিৎ নাথ বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তনজনীত কারণে সিলেট ও তার উজানের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ব্যতিক্রম আচরণ লক্ষায়িত হয়েছে। সেখানে কোনো কোনোদিন একসঙ্গে অনেক বৃষ্টি ঝরেছে। তবে সিলেটের নদীগুলো থেকে মেঘনা পর্যন্ত পানি দ্রুত সরার ব্যবস্থা থাকলে বন্যা এই পর্যায়ে পৌঁছাতো না।’

তিনি বলেন, ‘আমরা সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখেছি ভূমিকম্পের কারণে সিলেট অঞ্চলের বেশ কয়েকটি নদীতে পরিবর্তন এসেছে। টেকটনিক পরিবর্তনের কারণে নদীগুলোর পানি ধারণক্ষমতা কমে আসছে। তাছাড়া, ওই অঞ্চলের অপরিকল্পিত ও ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়নও এখানে পানি আটকাতে প্রভাব ফেলেছে। আর নদী দখল তো আছেই।’

রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান ও নদী গবেষক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘এই বন্যা একটি কারণে ভয়াবহ হয়নি। বন্যা ভয়াবহ হওয়ার জন্য কয়েকটি কারণ কাজ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন তো আছেই, বাংলাদেশের উজানে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা একাধিক ব্যারেজের পানি পূর্ব ঘোষণা ছাড়া ছেড়ে দেওয়া অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া হাওরের মাঝখানে রাস্তা বানিয়ে পানিপ্রবাহ নষ্ট করা, নদীগুলোর নাব্যতা হারানো, ড্রেজিং না করা, দখলের মাধ্যমে আপার মেঘনায় বাধা সৃষ্টি অন্যতম কারণ।’

তিনি আরও বলেন, ‘বন্যায় মানুষের এই ক্ষতির জন্য আমি দায়ী করবো যৌথ নদী কমিশনকে। তাদের ব্যর্থতার কারণে আমরা আগাম তথ্য পাইনি। আগাম তথ্য পেলে আগেই মানুষকে সরিয়ে নেওয়া যেত, ক্ষতি কমে আসতো অনেক। যৌথ নদী কমিশন গঠনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিলো বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানো। কিন্তু এই সংস্থাটির ব্যর্থতায় আমাদের ভুগতে হয়েছে।’

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আরও আগাম ও ভয়াবহ বন্যা এগিয়ে আসছে বলে জানিয়ে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় যৌথ নদী কমিশনকে সক্রিয় হওয়া এবং হাওরে অপরিকল্পিত উন্নয়নের বিষয়ে সচেতন হতে বলেন এই গবেষক।

বিভি/কেএস/এনএ

মন্তব্য করুন: